人と化物の境界は「理解」可能かどうか。ただし歩み寄る姿勢がある場合その限りではない。

※後半ネタバレあり。

※後半ネタバレあり。

<実攻略順>

マリーゴールド → ラベンダー → ローズマリー → ブラックリリー

マリーゴールド → ラベンダー → ローズマリー → ブラックリリー

<推奨攻略順>

マリーゴールド → ラベンダー → ローズマリー → ブラックリリー

マリーゴールド → ラベンダー → ローズマリー → ブラックリリー

※マリーゴールドとブラックリリーは固定

感想(概要)

〇期待の膨らむプロローグ

館に住むメイド達の魅力と怪しさを描きながらも、多くの謎を残したまま一端終わる。このプロローグのつくりは導入として最高級のものでした。次の展開への期待感が否応にも高まります。

館に住むメイド達の魅力と怪しさを描きながらも、多くの謎を残したまま一端終わる。このプロローグのつくりは導入として最高級のものでした。次の展開への期待感が否応にも高まります。

〇感じのいいシステム

古めかしい館のイメージを生かしたUIデザインが好感触でした。後はフローチャートシステムがあったのが嬉しかったですね。これがあると進み具合が分かりやすいです。

古めかしい館のイメージを生かしたUIデザインが好感触でした。後はフローチャートシステムがあったのが嬉しかったですね。これがあると進み具合が分かりやすいです。

△優しい雰囲気の本筋

プロローグではミステリー・サスペンス色が強かったですが、本筋はメイド達に向き合う優しい物語になっています。私はこういった話が好きですが、期待していたものと違うと思う人の気持ちも分かります。

プロローグではミステリー・サスペンス色が強かったですが、本筋はメイド達に向き合う優しい物語になっています。私はこういった話が好きですが、期待していたものと違うと思う人の気持ちも分かります。

×話の流れに波がない

テンポが悪いことは間違いないです。その上テキストが回りくどく分かりづらいのでエンタメとしては良くないです。ただ「相互理解」というテーマに真摯に向き合っているのは間違いありません。

テンポが悪いことは間違いないです。その上テキストが回りくどく分かりづらいのでエンタメとしては良くないです。ただ「相互理解」というテーマに真摯に向き合っているのは間違いありません。

まとめ

このパッケージの雰囲気で、複雑な事情を抱えたメイドと真剣に向き合い幸せについて考える作品だったのは驚きでした。ですがこういう答えのないことを考えるのは好きなので、波長があった作品でした。

上記の通り見過ごせないネガティブな点も確かにあります。それでもしつこいほど誠実に「相互理解」を重要視した本作が私はとても好きです。

※以下はネタバレ有感想です。

感想(ネタバレ有)

■プロローグ

<END:醒めない夢>

アマリリスの誘惑に負けマリーゴールドに手を出してしまうEND。流石は「ファムファタル」をタイトルつけるだけあって、BADENDも淫靡な感じになってるなとちょっと感心しました。

<END:夢幻航路>

逃げ帰ってもなお館に心を縛られ続けているEND。「狂乱」と無残に死んでいるメイド達のイメージと”赤いマリーゴールド”に迎えられるのは強烈なインパクトでした。

そしておどろしい雰囲気へのタイトルページが変更。プレイ中は「ようやく本番か!」とテンション爆上がりでしたね。こういう進行に合わせてタイトルページが変わっていくのは大好物です。

プレイ中は館の性質だと思っていましたが、誰の能力も関係なくてただ彰の心残りだけで戻ってきただけなんですよね。プロローグ全体がミスリードになってるのは大胆な構成です。

<END:深い霧>

アマリリスという魔性に絡めとられるEND。彰の「理解」の信念を曲げられているので結構ヒド目のENDです。実質的なハーレムENDとはいえそこに「理解」がないのは虚しいですね…

こんなムーブしていますが『真実』の具現なので嘘が何もなく善意で動いてるんですよねアマリリスって。本当に質の悪い女です。(そこが魅力なんですけどね…)

<END:心の棘>

夢幻航路と同種のENDです。形を変えて成功したとしても日下部彰はあの館に絶対に戻ってしまう。そういう強固な運命なんでしょう。

感想(ヒロイン)

<END:母娘双愛>

禁忌であるカニバリズムとインセストタブーをダブルで満たすインパクトは凄まじく、人の道を外れてしまった感が一番出ているENDです。

なのですが…これはこれで幸せに家族で暮らせているんですよね…。正直困惑しましたが、定命も不老不死も人生の苦悩があるのだからどちらも間違ってはいないということなんでしょうね。面白い考えです。

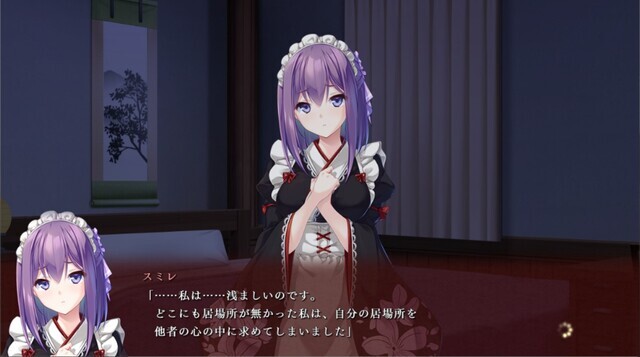

■スミレ(ラベンダー)

和服が似合う物静かな紫髪の大和撫子。おとなしそうに見えて理解させるために胸を裂いて種子を触らせる大胆(不老不死スケール)な子です。見た目含め一番本作で好きなヒロインです。(決して陥没乳頭がエッチ過ぎてやられた訳ではありません)

そもそもメイド服を着物にアレンジしている時点で執着心の強さが凄いです。彼女が『妬心』に選ばれた理由は分かります。適合者がいなかった理由は弱いなと思いましたが、比翼連理ENDで自分なりに納得できました。

他のヒロインは積み重ねた年月のせいか落ち着いているので、「心を変えて見せろ」と勝負を仕掛けてくる頑固で感情的なところが可愛くていいです。

<END:執着>

本質的にはエリスの母子相愛と同じで彼女の時間に合わせ「相互理解」を先延ばしにしたENDです。これも時間が解決してくれそうな雰囲気なのであんまりBADという気はしませんね。

このENDは好きなところが多くてお気に入りです。先ず「自分は愛されてもいい」という本作において最も重要な「相互理解」において不可欠な思想をダイレクトに描写してるのがいいですね。

また嫉妬の原風景が、誰もが最初に抱くであろう「親に構ってほしい」だったのもいいです。もしかしたら最初の執着を持ち続けることが『妬心』の適合条件かもしれませんね。ならば適合者が中々見つからないのも頷けます。

そして何と言っても東京で若奥様やっているスミレの可愛いこと!お互いに支え合い幸せな二人。「相互理解」というテーマが好きなのは、こういう景色が好きだからなのかもしれません。

<END:相互支配>

作中で一番意味の分からないEND。なんであの流れからフィリエルを服従したいと思ったのか欠片も理解できない。日記も意味深なことが書かれているだけで無理やり入れた感が否めません。

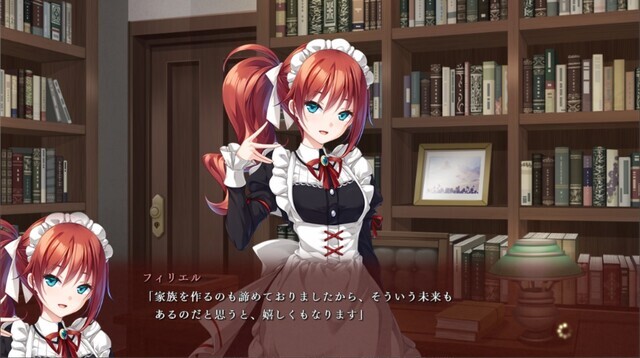

<END:新世界>

ですが停滞した者が繁栄する道理はありません。大切な家族を守るため、愛する人と対等であるために開花という未知の扉を開いた彼女は間違いなく勇気ある者です。

至った開花は『契約』。一方的ではなく対等を求める形。それでいて大切なものを守るための力でもある。フィリエルの能力としてこれ以上の名はないでしょう。

しかし果てない空を原風景に持つ者がノワールと共にあったというのは、本当に縁とは数奇なものですね…

■ノワール(ブラックリリー)

不老不死との「相互理解」との話だと思ったら、随分とスケールを上げてきて驚きました。種そのものが違う存在を「相互理解」の対象にするチャレンジ精神には敬意を払います。

遥かに人を超越した彼女とどう「相互理解」するのか実に楽しみでした。その感想は”FEMME FATALE”の項で語らせてもらいます。

<END:花弁>

まともな精神であればこのENDになるでしょう。カニバリズムとはそれほど受け入れられない行為ですから。しかしこのENDは手厳しいですね。衰弱状態で『妬心』ぶつけられたら抗えませんよ。

ですが彰が言った「好きでいるだけでは誠実な事にはならない」は重要な言葉です。私は誠実とは「理解する努力」だと思っています。それは本作にも当てはまります。

<END:誕生の日>

エリスルートの母娘双愛と同じ意味のEND。不老不死を選ぶことそのものは不幸ではないので、このENDも見える範囲では幸せです。

ただ「相互理解」を諦めているのでいつかどこかでノワールを孤独にしてしまうでしょう。それが正しいとは言えないですね。

<END:愛の空洞>

“FEMME FATALE”に繋がるEND。さてさて上位存在に近しい孤独の種にどう愛を教えるのでしょうか?期待で胸が膨らみます。

感想(FEMME FATALE)

■ノワール(運命の女)

結論から言えば私は本作の解答に満足しています。それはノワールが「相互理解」に至れた流れに納得し、かつそれを美しいと感じたからです。

人の怨念から生まれた世界を滅ぼす存在だったノワールが、そうなしなかったのは果てなき空の青が忘れられず彼女の原風景となったから。この設定はとても美しく救いですらあります。

万物は祝福されて生まれてくる。そうであるなら最初に生まれた者が見るのはどこでしょうか?そう空です地であるはずがない。故に彼女が最初に空を見たことは必然です。

その世界に美しさに心惹かれたのはノワール個人であり、それを原風景としたのはノワールの心です。人の悪意などという醜いものより世界の美しさに心惹かれた。そんな当たり前にこの世界は救われているという事実がただただ美しい。

そしてノワールに対しての解答は他ヒロインでの総決算でもあり、本作の「相互理解」の解答でもあります。

・個人として譲れない一線を互いに知る(エリス)

・相手を愛するために自分を好きになる(スミレ)

・未来のため未知に進む勇気を持つ(フィリエル)

・相手を愛するために自分を好きになる(スミレ)

・未来のため未知に進む勇気を持つ(フィリエル)

ノワールに心がある。それを理解しようとしたからこそ彰とノワールは結ばれることができた。大切なのは理解しようと歩み寄る行為そのものなのです。そしてその歩み寄りそのものが「相互理解」と呼ばれると私は信じています。

コメント